CIDPの症状や治療の効き方は患者さんによって大きく異なります。

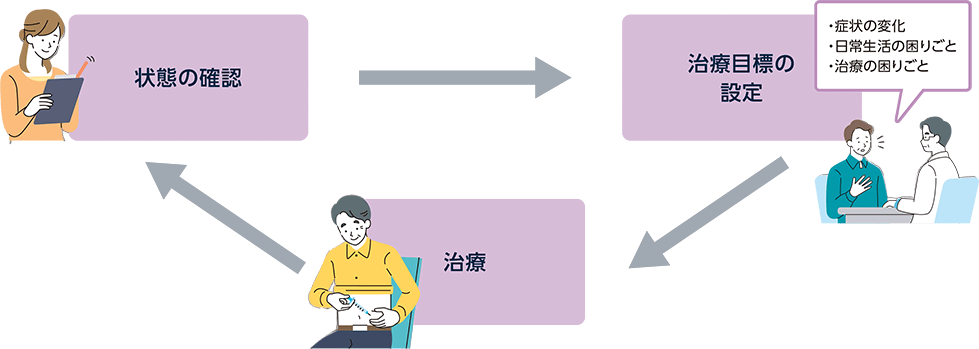

そのため、いまの治療がどのくらいうまくいっているか、治療で症状がどう変わっているかを確認しながら治療を進めることが重要です。

確認には、医師が評価するINCATや、患者さんが自分で評価できるI-RODS、握力測定などが使われています。

自分の状態を定期的に確認しながら、主治医と相談して治療目標を改善しつつ治療することで、病気で困っていることを解決したり、治療をよりよいものにすることができます。

CIDPの症状評価と治療目標

CIDPの治療は症状を確認しながら行います。治療目標を立てることも重要です

よりよいCIDPの治療のために

治療は状態を確認しながら

治療日誌をつけましょう

症状や治療について、医師に相談する際に、うまく話せなくて困った経験はありませんか?

CIDPのような病気では、病気がどれくらい負担になっているかを説明するのが難しい場合があります。

そうしたときに、治療日誌が役に立つ場合があります。

治療日誌に普段の生活の中で感じた困りごとや症状の変化などを記録しておくことで、病気がどのように変わってきているかを時間の流れに沿って確認することができます。

また、症状の程度を言葉にするのはなかなか難しいですが、I-RODSのような指標を使って記録することで「そのときできなかった日常動作」をはっきり示すことができます。握力の変化も、病気が進行していないか、治療が効いているかを知る手がかりとなります。いずれも、継続することで体の変化がよりつかみやすくなるので、定期的に記録を続けましょう。

日本神経学会 監修: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン作成委員会 編集: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024, p.15-17, 91-93, 南江堂, 2024.より作成

状態の確認のために

CIDPの状態はさまざまな方法で確認されています。

このページでは日本でよくつかわれている方法をご紹介しますが、体の状態や施設にあわせていろいろな方法があります。

定期的に状態を記録していくことで、いまの治療がうまくいっているか、困っていることにどう対処するかなどが相談しやすくなります。

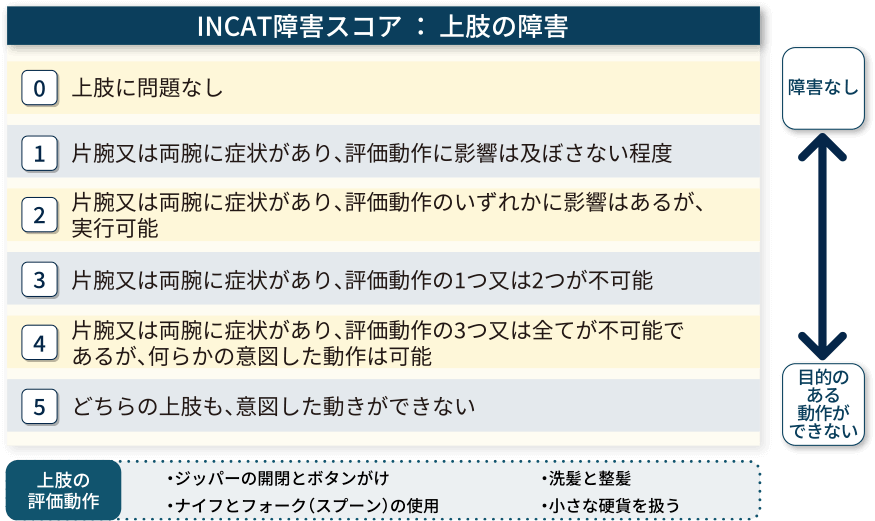

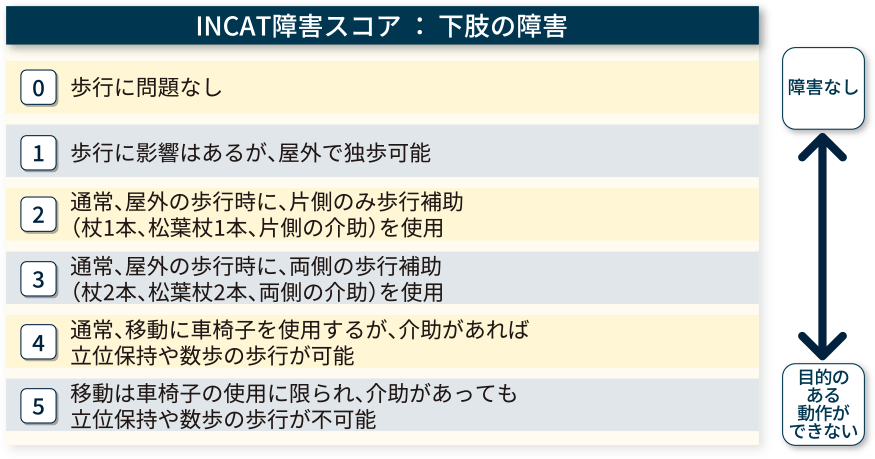

▶︎INCAT

医師が問診しながら評価します。

腕と足の運動機能を0点(問題なし)~5点(目的のある動作ができない)で評価して記録していくもので、低いほど障害が少ないと評価されます。

INCAT(Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment)とは

- 上肢と下肢の運動機能をそれぞれ0点~5点でスコア化し、10点満点で評価する

- 1点以上の改善があれば有意な改善*と評価できる

- 医療従事者が客観的に評価する必要がある

* 調整INCATでは、「上肢スコアで0と1との間の変化は有意としない」とする点に注意する

監修 : 山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻 教授 古賀 道明 先生

Hughes R, et al.: Ann Neurol. 2001;50(2):195-201. (PMID:11506402), 日本神経学会 監修: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン作成委員会 編集: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024, p15-17, 91-93, 南江堂, 2024. より作成

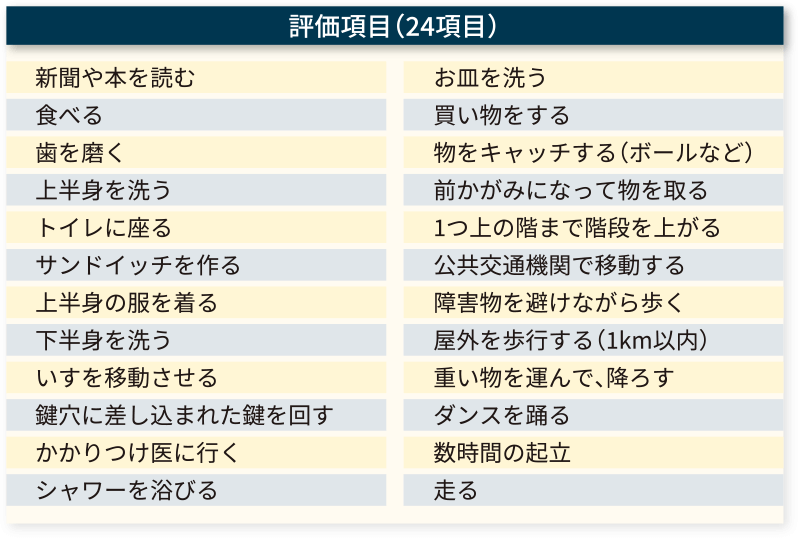

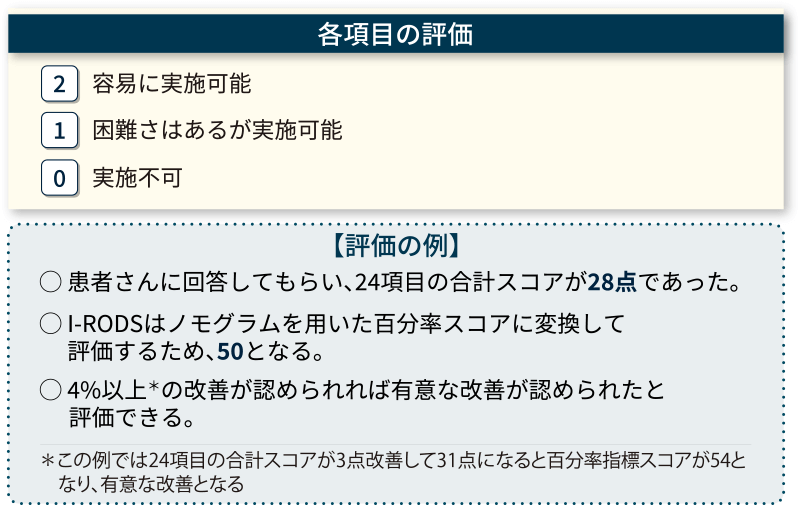

▶︎I-RODS

生活にかかわる24の簡単な質問について、3段階で回答していただき、合計からスコアを計算します。

定期的にスコアを記録していくことで、治療の効果や急な悪化を知る手がかりとなります。

I-RODS(Inflammatory Rasch-built Overall Disability Scale)とは

- 24項目のスケールで、一般的な日常動作や社会活動を実施する際の難易度を0~2点で評価する

- 結果はノモグラムを用いた百分率指標スコアに変換し、4%以上の改善で有意な改善と評価できる

- 患者自身で記録が可能

監修 : 山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻 教授 古賀 道明 先生

Van Nes SI, et al.: Neurology. 2011; 76(4): 337-345.(PMID:21263135), 日本神経学会 監修: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン作成委員会 編集: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024, p91-93, 南江堂, 2024. より作成

▶︎握力

握力計で測定します。3日以上続けて測定・記録することで信頼性が高まります。毎日測定して記録することで状態の変化がわかります。

日本神経学会 監修: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン作成委員会 編集: 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー, 多巣性運動ニューロパチー診療ガイドライン2024, p15-17, 南江堂, 2024. より作成

治療目標の設定

CIDPの症状や生活への影響は人それぞれです。これまでできていたことが難しくなる場合もありますが、多くの患者さんは適切な治療により身体機能をある程度とりもどし、それを維持しながら生活しています。

ご家族を含めた自分自身の生活や、人生にとって大切なことを具体的に考えながら、主治医と治療目標を話し合うことが大切です。

治療目標の例

- 子供と公園で遊びたい

- 犬と散歩したい

- 家事や身の回りのことを自分ひとりでできるようにしたい

- 家族と旅行に行きたい

- ゴルフをしたい

- CIDPのことを何も気にせず生活したい

- また外回りの仕事がしたい

JP-VDJCIDP-25-00764(2025年12月作成)